摘要: 80后姑娘周祺,确切点讲,是85后,去年送过我一本她新出的小书《上海杂货铺》。嫩绿色的封皮,封面上的图画,出自周祺的师傅、设计师姜庆共老师的手笔,看了很窝心。2014年的春天,周祺又开始张罗 “上海篮子”和“上...

杂货铺:消逝的日常生活

80后姑娘周祺,确切点讲,是85后,去年送过我一本她新出的小书《上海杂货铺》。嫩绿色的封皮,封面上的图画,出自周祺的师傅、设计师姜庆共老师的手笔,看了很窝心。2014年的春天,周祺又开始张罗 “上海篮子”和“上海杂货铺”的展览。

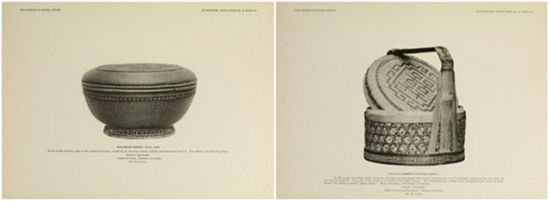

杂货铺,在我们读小学那会儿的上海,大名叫“日用杂品商店”。走出弄堂口,也许附近街角就有那么一家,它的一边可能是一爿水果铺,太阳光下,苹果香蕉都带着点熟透了的好闻的香气,店员往细竹篾条编的小筐里的果子上面垫衬一张方纸片,再把同样的篾条的筐盖盖上去,细绳子一扎,递到你手上。有一阵,水果行时兴用印花塑料袋装水果,连同塑料袋的,有一个扎袋口用的塑料扣,这种封袋扣有两个部分,扁形的扣身,另外有一条外沿带锯齿的塑料细圈,把装了水果的塑料袋口捏紧,塞进这个塑料圈,然后把细圈套入扣身一侧开的细缝,环上的锯齿就卡住了扣身。那时节,家家抽屉里都能翻出好多这种塑料封袋扣,可到如今,一只也找不到啦。那会儿,这类玩意,都是去隔壁的杂货铺里买的。

杂货铺的店面都比较暗淡,白天营业时候有不少东西会堆放到门口,或占上一小条人行道以期醒目,比如拖把扫帚白铁畚箕白铁水桶,外加木制浴盆脚盆洗衣盆,再往后,它们更多成了塑料做的。

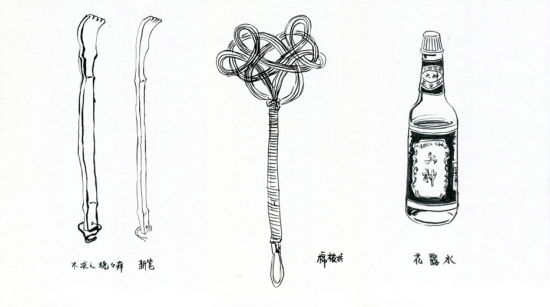

杂货铺平日也都很安静,透着些不好意思的意思。一来店小,一两位店员足矣;二来,这样的店铺比不得百货店,此地来的顾客一般都是附近住家,临时因为一两件家用物件不凑手匆匆来的,没什么流连观赏的兴致;而店里的货物也大都保持在“最低生活需用”的水准,比如餐具吧,大碗最多的是那种外沿一道蓝圈的白釉粗瓷碗,连有阵子很流行的景德镇青花带透明“米通”的碗碟都不太见得到,此外,铸铁炒菜镬子、大小砂锅、铝制饭锅饭盒、竹筷、竹壳热水瓶、茶杯、抹布、痰盂、洗衣搓板、晾衣架、竹衣夹、去污粉……确实,任谁在此地上班也没法子“顾盼自雄”呢。

说快也快,杂货铺连同那段暗淡时光已然过去,超市、大卖场、便利店、销品茂,灯光透亮,四周货架上物品堆叠,店员、促销员统一制服,令你大有不买他的东西便要落伍于时代的味道。有时,还会有人骑了脚踏车,或蹬了黄鱼车,载了一堆锅碗瓢盆掸子扫帚之类走街串巷,碰上了,你看上几眼,怔了一小会,也就走了。

周祺的小书和她的展览,看的人都会暗自轻说“就是这样的嘛,我们那辰光。”过去了,有点东西似乎该留下来,现在有些留在这本书,这些展览里了。这些东西,有时候我们也不知道拿它们怎么办才好。但以前有个叫本雅明的德国人说过:“针线盒除了针线活之外另有他用。”

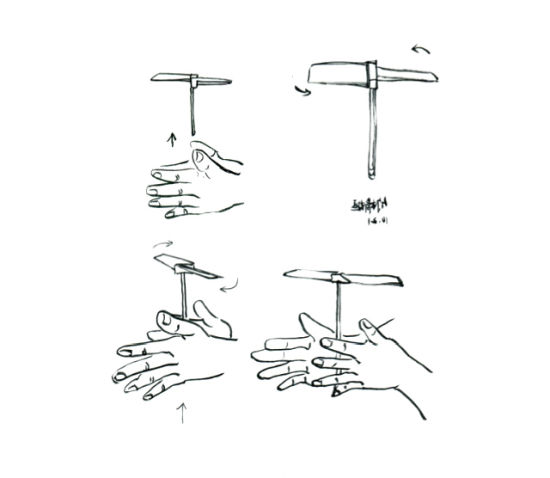

周祺速写《竹蜻蜓》

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+