摘要: 改造是一种自由,面对艺术史的深沉积淀,对于旧时经典图像的重写,当红白蓝的旗帜在乱草中褪色,是以重建的方式完成消解,还是一种行动上的复制,从来就是各执一词。且来听艺术家们自己的回答。

薛松 将买来的书烧掉

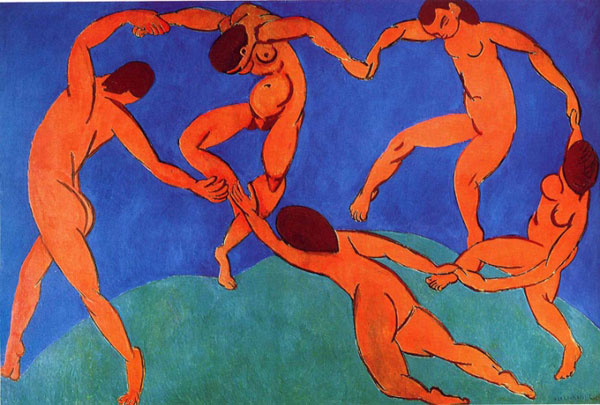

薛松曾经历过两次不大不小的火灾,就好比牛顿看到一只苹果掉下来于是发现了万有引力,一切纯属偶然。这些经历与他后来创作中经常用到烧焦的小纸片有着直接的关系,而这些纸片的来源则是他有意识的选取各种中文书刊杂志,不同的文字图像配合着相应的主题。从传统文化到流行时尚,从经典西画到当代政治,薛松都会将它们拿来做轻松的调侃和戏虐,像《可口可乐在中国》、《与蒙特里安对话》、《与马蒂斯对话》等作品。2000年薛松在香格纳举办了名为“站在巨人的肩膀上”的展览,集中呈现了借用大师作品的创作语言。在这个创作过程里,薛松尝试着通过接触美术史与当下语境发生关联,例如烧掉很多与美术史相关的内容,再用烧剩的灰去勾线。这个过程对于薛松来说,是一件很过瘾的重建行为,从而获得思想上的解放。“随着观众与画面距离的拉近,整个画面的信息量也会随之加大,例如相互矛盾、排斥的内容会被解读出来。”

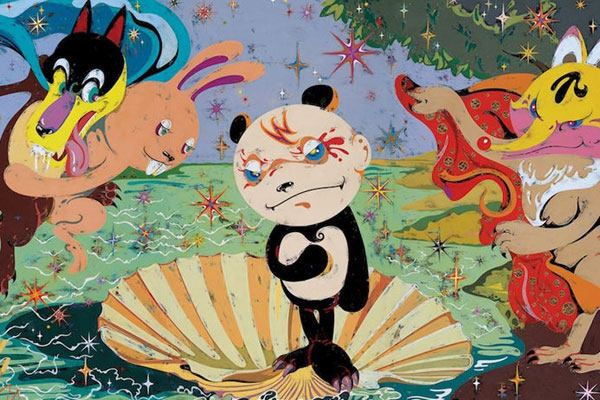

高瑀 做一道属于我们这个时代的东坡肉

“艺术家在创作中引用与名画相关联的题材,说白了就是在做一张剧照的画,每个演员都可以做意义上的替换。我在创作《最坚强的泡沫》之时,行业内布满了所谓“当代艺术泡沫论”的说法。由此出发,泡沫让我第一个联想到维纳斯的诞生,因为她就是从泡沫中诞生的,才有了这件作品。其实我觉得无所谓用任何方式去诠释作品,因为它的背后始终会有利与弊的存在,关键看你怎么拿捏。好比一道东坡肉,延续到今天,我们依然在推陈出新,找到属于我们这个时代的做法。”

美术馆,比利时当艺术家尝试站在巨人的肩膀上去回答他们当下的心声之时,观众是否在这条看似捷径的老路上,看到了创造力的光芒?

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+