摘要: 毛国伦对戏的热爱,他是真正懂戏的,用笔墨向伟大的京昆艺术致敬。毛国伦在刻画人物时,刻意变型却又夸张有度,反而更好表现出戏曲旦角人物的内心世界和美妙的情态。可见对于戏情、戏理,他是完全吃透,并通过高妙的...

原标题:毛国伦的“笔墨歌舞”

《马前泼水》,是昆曲《烂柯山》中的一折,毛国伦画得是计镇华和梁谷音的演出版本,可以看出是从舞台速写中画出来的,也因为有非常高妙的笔墨技巧和线条功夫,因此他的造型看似随意,但把戏的情理、人物的神态塑造的很到位,其中朱买臣和崔氏互看的眼神,通过大红袍的官服和被遗弃的崔氏百衲衣上的一点点的红做了呼应,而线条色彩的呼应之间,把戏的高妙之处画了出来,不用看剧情也知道这是“马前泼水,覆水难收”的故事,画中的两个人,此时此刻是什么样的地位和心情,统统表现了出来。

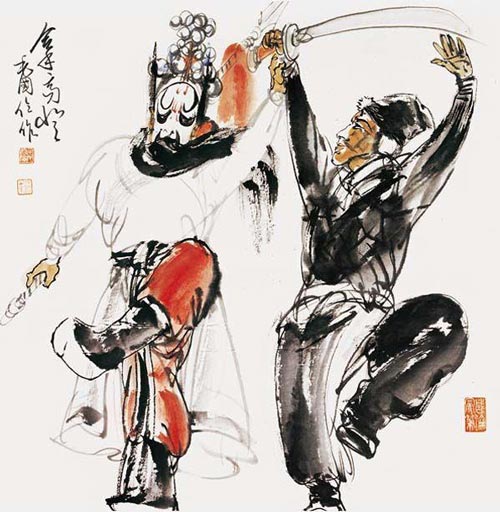

再看一张武剧《拿高登》,动态的京昆人物是很难捕捉的,但毛国伦全用的是线条,用的是像圈圈那样的短笔和柔韧的长线条相结合,整体大块面的呼应,包括彩裤上一小点的红,把这样一出非常有名的大武生戏的情节、动态、开打场面画了出来,由此可见,画家对京昆戏曲艺术是很熟悉的,这是他戏曲人物画成功的很大的因素。听毛冬华介绍,她父亲画戏前的准备工作很多,基本上每次都是买剧场做好的座位,画了大量的速写,然后在找最入画的一个情境,可见,看似随意的笔墨,均来自诗心文蕴的积累。

毛国伦对戏的热爱,他是真正懂戏的,用笔墨向伟大的京昆艺术致敬。就拿这幅《妙常》来说,从比例上看,人物是略有拉长的,但从构图和趣味来讲,恰恰表现了《玉簪记》里陈妙常身寄空门,但难舍凡心的花季少女的内心世界,那一个拂尘在背后,是孤寂,同时又不得已握着手,做礼佛的姿势,但脸上的红晕却不由自主地透出了少女向往爱情的内心。毛国伦在刻画人物时,刻意变型却又夸张有度,反而更好表现出戏曲旦角人物的内心世界和美妙的情态。可见对于戏情、戏理,他是完全吃透,并通过高妙的绘画艺术加以表现的。

毛国伦的笔墨造型非常好,因而在画戏时特别讲究生动传神,笔笔有出处,绝不是一般的笔墨游戏。他的很多戏曲人物可谓动静相宜,比如《冥判》、《钟馗嫁妹》、《昭君出塞》和《扈家庄》,这类动静结合的戏也是最难画的,因为画笔是很难捕捉舞台上的动态的。

《昭君出塞》是一出武旦剧,“武”就是要以动为主,为什么中国画可以用静止的画面表现出动的状态呢?因为中国画的笔墨线条和戏曲是相通的,一旦演员在剧场上舞起来,那种水袖翻飞的过程,本身很像一个国画书法的线条,毛国伦有扎实的造型能力和笔墨功夫,所以他捕捉的戏曲人物的动态,一是美,二是准确,三是传神,昭君这种回望家乡依依不舍的眼神,马夫牵着马匹,包括领子的翻飞,水袖的动和人弯曲着的姿态,体现出马和人一起回头看家乡的眷恋与无奈,无论懂不懂戏,看了这张画,都觉得入戏、入情、入理。

除了武戏之外,毛国伦的文戏也力求神形兼备。《断桥》一图,强调黑白灰三种色调的把握,白娘子在舞台上全身素白,额子上有一点红,整个人物形象就非常出挑,小青这个角色,在舞台上的衣服是青色的,如果画面上也用青色,比重会出现问题,因此,毛国伦把小青的袍子换成了墨笔,同时,舞台上许仙的衣服是紫色的,也改成了墨笔,两个黑,其中夹一个白,特别透特别明朗,同时三个人的情绪也很清楚,白娘子对许仙虽然怨恨,但依依不舍,所以翻着“包肚”,像蚌壳一样的美丽造型;许仙对小青是怕的,小青不懂人间情爱,她对于许仙负了白娘子是持有一个非常憎恨和厌恶的态度,三个人的情态组合成一组造型,源于舞台又高于舞台,表现的非常生动,同时笔墨的关系照顾到了枯实浓淡,大块面和小细节的处理,我认为这张画是非常精彩的一张作品。

上海中国画院毛国伦70年书画回顾展现场(一楼)

23幅戏剧人物在二楼展厅一字排开。

(责任编辑:王三秀)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+