摘要: 近日,“沂蒙颂·沂蒙画派晋京作品展”在中国人民革命军事博物馆举行。本次展览共展出了反映沂蒙精神和沂蒙风情的作品120余幅,画家们通过中国画、油画等不同艺术形式,生动直观地展现了沂蒙山区的风土民情和人民的精...

原标题:沂蒙画派:用绘画语言传承和弘扬沂蒙精神

何乃磊画《情满家园》 、陈雷电画《蒙山人家》 、李忠恩画《家乡树石动我情》 、赵启俊画《沂蒙金秋》 、张甲有画《沂蒙十月》 、还有《小院清秋》 《沂蒙之秋》《摊煎饼》 《做军鞋》 《写春联》 ……都离不开“沂蒙”二字;沂蒙抗日根据地的光辉历史、军民大生产运动的火热景象,让沂蒙解放区的岁月历历在目,更有“沂蒙红嫂” 、孟良崮战役,以沂蒙浓烈的“乡愁”主题打动和感染着首都观众。近日,由山东省文化厅、山东省文联、日照市委宣传部主办,山东省美协、日照市文化广电新闻出版局、日照市文联、莒县人民政府承办的“沂蒙颂·沂蒙画派晋京作品展”在中国人民革命军事博物馆举行。本次展览共展出了反映沂蒙精神和沂蒙风情的作品120余幅,画家们通过中国画、油画等不同艺术形式,生动直观地展现了沂蒙山区的风土民情和人民的精神风貌。

白玉不雕,丹漆不文

作为山东省首个以地域命名的画派,沂蒙画派是山东沂蒙地区广大美术家在继承、弘扬传统文化和沂蒙精神的基础上,经过长期探索、努力创新、辛勤耕耘而自然形成的画派,也是我国继巴蜀画派、关东画派、黄土画派、冰雪画派、岭南画派等地方画派之后,成立的又一个具有浓厚地域特征、鲜明艺术特色的画派。

在展览中,沂蒙画派以其丰厚的莒文化底蕴和伟大的沂蒙精神,用丰富多彩的艺术绘画语言,对沂蒙山区的人民和美丽的山河进行了讴歌,呈现出鲜明独特的地域性人文色彩。沂蒙画派的画家们立足广袤的沂蒙山区,以沂蒙山区的人民为创作主题,贴近自然,融入生活,创作了生动、质朴、清新,具有鲜活浓郁的时代生活气息的美术作品。

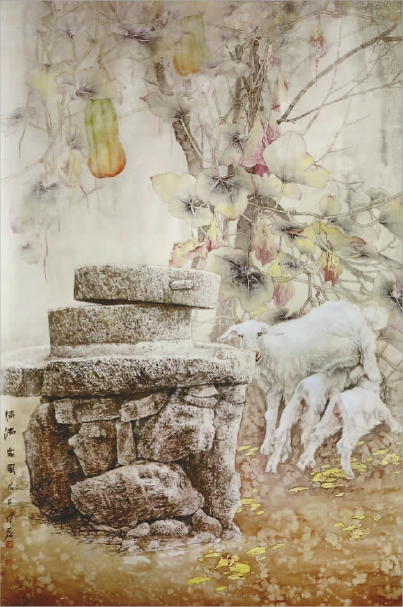

《蒙山瑞雪》 《雪润蒙山》 《雪浴沂蒙》 《悠悠沂蒙》 ……画家致力于描绘八百里沂蒙的美好风光,从中观众可以感受群山连绵、重峦叠嶂的奇观,长河流碧、百川荟萃的胜景,田园沃野、麦长稻香的韵致和春雨夏云、秋月冬雪的神妙;沂蒙地区日新月异的村镇、丰富多彩的生活,都成了画家们描绘的对象。中国文联副主席、中国美协主席刘大为在出席展览开幕式时表示,多年来,沂蒙画派的艺术家们立足广袤的沂蒙山区,在继承传统的基础上不断探索创新,用新的绘画语言传承和弘扬了沂蒙精神,推动了美术事业的发展。美术评论家夏硕琦认为,沂蒙画派的特点,一是朴素,“在山东文化里,‘白玉不雕,丹漆不文’ ,讲的都是本色。所以沂蒙画派在基本方向上所遵从的艺术规律,抓住了艺术的本质问题,这也是艺术的生命命脉” ;二是真诚,他认为,真诚于内,神动于外——画家的作品是真诚的,才有可能以诚动人。最让美术评论家、《中华书画家》总编辑王镛觉得感人亲切的,是沂蒙画派作品中的“泥土味” :“沂蒙画派的精神特别符合当代倡导的贴近群众、贴近基层、关怀民间的主旨。如果我们把土味的东西,泥土气息、生活气息都去掉了,那就不是沂蒙画派。 ”他认为,当年“最后一口粮做军粮,最后一块布做军装,最后一个儿子送战场”的沂蒙山区革命精神非常感人,这一传统向下延伸,可以延伸到当代沂蒙人的生活,反映在题材上,就是很多画家画下了一些有特色的景物和人物——山羊、碾子、孟良崮…… “这些都是非常好的题材” 。

在沂蒙乡情——石屋、矮墙、柿树、小路、碾子、山羊、玉米、山花、树林等意象的形式和语言中,表现了沂蒙画家在现实中得到的感悟,并由此推演出多样、广阔而又存在于现实之中的诗意世界。展览中山川雪景和农家风物的描绘得到评论家的一致赞许,中国美协线描艺术研究会会长李魁正认为,沂蒙画派并没有画传统山水画中的大山大水,而是表现了沂蒙地区特有的山水,比如山中瑞雪这个主题,有很多画家来描绘;同样,沂蒙花鸟画的特点就是农家院:温馨的石磨,挂着的玉米、辣椒,鸡鸭成群,有一种特有的氛围。

美术评论家、清华大学吴冠中艺术研究中心研究员徐恩存注意到,沂蒙画派在技术上吸收了中国老百姓最喜闻乐见的绘画技术,从“下里巴人”中提炼艺术语言,且刻画得细致入微,形成了自己的风格和手法。“把普通的日常生活场景和人与自然的关系,诗意地、艺术化地呈现在有限的艺术画面当中,这是很成功的。 ”徐恩存说。 《美术观察》副主编赵权利则希望这样一种质朴温馨的风格,应该在沂蒙画派今后的创作中保持下去。

通过当下,描画过去和未来

本次展览的成功举办亦让美术界对“画派”这个当代画坛绕不开的话题重新审视一番。一反前几年坚守“画派必须是自然形成”的理论,当今美术界批评家开始从画派的定义和形成发展的规律来观照当下生发的画派现象。

何谓画派?画派是指在一定历史发展阶段内,由一些思想认识、艺术见解、审美情趣、绘画风格和创作方法等相同或相近的画家组成的群体。画派是绘画发展的产物,是绘画走向成熟的表现,自觉形成或者自发形成的模式皆有。“我们曾经用比较旧、比较传统的观念看画派问题;过去比较封闭,交通和信息不可能像今天这样发达,所以画派的传授是以地方为特点的,或者以某一个地区为特点的师承关系,比如新安画派、金陵八家,都有师承关系。而今天,美术界如果还完全以笔墨作为画派是否存在的根据,就很不准确了;今天观察画派,需要考虑地方特色、地方风情的问题,特别需要以一种开放的视野来观照。 ”美术评论家孙克说。美术评论家马鸿增亦在写长文反思画派概念,他表示,画派有三种不同类型:一种是一个祖师爷带着一批徒子徒孙,就是一种传派;第二种是地域中有一些志同道合的人,没有领军人物,比如扬州八怪没有所谓“祖师爷” ,但这一批画家都有一个共同的美学思想或相近的艺术风格;第三种就是用思想和风格来命名。“归根到底,一个画派能不能站得住、能不能载入史册,不是三年五载就能解决的,必须不断深化,不断提高,衡量的关键点在于作品能不能符合画派的标准。 ”马鸿增说。

“一个画派的出现必须要具备‘天时地利人和’各种条件,才能够成就它。天时——这个地方有文化传承、有历史、有传统;地利——这个地方应该能聚集一批画家;人和——画家们有一个共同或者相近的艺术主张,大家一起来为这个艺术的理想去创作,这个画派就会自然形成。 ”赵权利说。从这个意义上看,沂蒙画派的中心地域莒县书画雅风盛行、人才众多,是历史文化名城、中国民间书画艺术之乡;莒县陵阳河遗址出土的大口尊上的原始陶文,比甲骨文早1500多年,是中国最早的文字;“毋忘在莒”的典故出自这里,南北朝时期莒地著名文艺理论批评家刘勰著成中国历史上第一部文艺批评经典巨著《文心雕龙》 。依托丰厚的文化底蕴和经济社会的不断发展进步,莒县文化事业和文化产业迅速发展,文化艺术人才队伍不断壮大,书画艺术活动日益活跃,催生出一大批才华横溢、勤奋执著、德艺双馨的知名书画艺术家。

山东省文联党组书记于钦彦一直为沂蒙画派点赞。他说,从更广泛的意义说,沂蒙画派是山东书画艺术家共有的艺术创作交流平台,也是山东人共有的精神财富和精神家园。对于沂蒙画派的美学追求——充实之美、朴素之美、进取之美、奉献之美,画家王界山表示,独特地理位置中的沂蒙画派具有鲜明的地域性,同时它有着真挚的“大朴为美”的追求,因而画派的作品如一汪清泉,很难感受到其中有世俗气和铜臭气,这在美术界是令人欣喜和激动的事情。

在统一的美学追求中,沂蒙画派的山水、人物、花鸟,都指向了生命与自然、历史与现实、现实与未来的齐物而纯真的忘我境界;使画家们在“以技入境”的创作过程中,透露出浑朴、厚拙、含蓄、混沌之美,焕发出沂蒙文化作为中华文化源远流长的流风神韵。沂蒙画派的作品,不是同类山乡风情作品的重复表现,而是充满地域特色与文化底蕴的“天人合一”的新世界,尽管它们带有“乡土”特征,但其意义则是现代的,体现的是不断发展中“现代”的“中国经验” ——通过当下,描画过去和未来。

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+