摘要: 最不合理的是,有多少想要自杀的人会对着自己的腹部开枪,而且开枪之后,还带着腹部的子弹步履蹒跚地走了1.5公里回到自己的住处?由于子弹没有射中重要器官,梵高整整受了29个小时的折磨才死去。

原标题:梵高不是死于自杀?那杀人凶手会是谁呢?

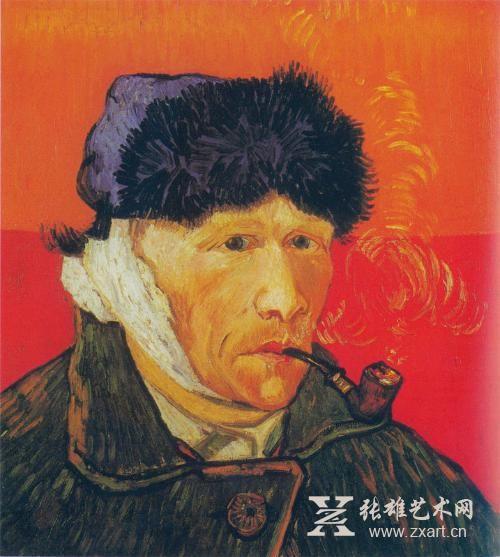

法医印证作家史料大发现:梵高不是死于自杀

多少年来,自杀一直是梵高毫无疑义的死因。但是两位获得过普利策奖的传记作家史蒂芬·奈菲和格雷戈里·怀特·史密斯却在2011年出了一本书,指出梵高其实并非死于自杀。他们为这个新颖的观点受到许多攻击,现在,在美国一名法医专家的帮助下,两名作者的观点得到进一步的印证。

A

梵高不是死于自杀

一个孤独的身影走向金色的麦田。他随身带着画布、画架、一袋颜料,还有痛苦的表情。他把画具装好,然后就开始疯狂地作画,急切地捕捉着这翻飞的麦浪。暴风雨就要来了,一大群乌鸦开始攻击他,他挥舞着手脚赶走它们。当猛烈的大风将麦穗吹得有些狂乱时,他将不祥的乌云和乌鸦添加到了画布上。他抬头望天,眼神中透露出痛苦和癫狂。他走到一棵树旁,写下人生中最后的字句:“我很绝望,看不见出路。”他痛苦地咬紧牙关,将手伸进口袋里。镜头切换到翻腾的麦田里,突然传来一声枪响,惊动了路过的货车司机,音乐变得激昂起来。“剧终”两个大字被“镶嵌”在一幅著名的画作之中。

这是一个伟大的传奇故事:世界上最受爱戴的艺术家、荷兰画家梵高去世。在1934年出版的欧文·斯通所著的《渴望生活·梵高传》里,梵高就是这样死去的。1956年,这本传记被拿过奥斯卡奖的导演文森特·明尼里拍摄成了电影,而扮演梵高的演员柯克·道格拉斯也因此片获得了奥斯卡奖。

遗憾的是,这么精彩的故事竟是无稽之谈,尽管故事这样演绎符合公众的审美情趣,但是斯通有关梵高自杀身亡的描述并不符合历史真相。

2001年,奈菲和史密斯第一次在荷兰阿姆斯特丹梵高基金会阅览档案,档案馆紧临梵高博物馆,而梵高已经被荷兰人看作民族英雄。两名档案管理员热情地接待了他们,给他们拿来了大量的资料。

奈菲和史密斯在档案馆研究了5年,然后被告知他们获得了前去博物馆地下室参观的特权。那是一个没有窗户的大房间。

带他们进去的是资深策展人斯拉尔·范·胡腾,他从高处拿下一个盒子打开,里面是梵高早期的画作和他亲笔所写的信件。

菲奈和史密斯在这里有了惊人的发现:梵高自己并没有留下只言片语来描述他生命中最后的日子;电影错了,他没有留下自杀前的遗书,他死后上衣口袋里被发现的字条是他写给弟弟提奥信件的草稿,那封信在他中枪前一天,也就是1890年7月27日已经寄出,那封信的内容是乐观的,甚至描述了未来的计划。而就在子弹射入他腹部的几天前,他还对今后一段时间的创作做了规划。

在梵高中枪后的一段时间内,没有一篇报道提到“自杀”的字眼,报道只是说梵高“弄伤了自己”。奇怪的是,梵高中枪的地方—巴黎郊区奥威尔村的村民在事发后全部保持沉默。没人承认曾看到梵高最后一次出门,也没有人知道梵高是从哪儿弄到那把枪的,没人承认事后看到了那把枪,他们甚至都不承认看到了梵高的画布、画架和颜料。

梵高临终前在他身边的医生竟然是个产科医生,对他的伤势束手无策。

最不合理的是,有多少想要自杀的人会对着自己的腹部开枪,而且开枪之后,还带着腹部的子弹步履蹒跚地走了1.5公里回到自己的住处?由于子弹没有射中重要器官,梵高整整受了29个小时的折磨才死去。

B

梵高自杀论从何而来?

梵高自杀说的主要来源是埃米尔·贝尔纳—一个和梵高同时代的资深艺术家。他在写给一个评论家的信中说梵高死于自杀,据传这就是梵高自杀说的最早版本,但当时贝尔纳就被人们指责为哗众取宠。两年前他曾用过同样的伎俩,说梵高割下了耳朵的一部分。

贝尔纳在给评论家的信中声情并茂地描述了梵高的故事:“我最好的朋友,亲爱的文森特(梵高全名的第一部分),疯了!当我发现这一点后,我自己都快疯了。”贝尔纳没有出现在梵高临终前的病床前,但他出席了梵高的葬礼。

据说警察后来介入了此事的调查,一个警官曾在梵高临终前问过他:“你是想自杀吗?”梵高的回答含糊不清:“我觉得是这样。”

当时所有有关梵高自杀的报道都有一个主要证人的证词,这个证人就是艾德琳·拉武—拉武旅馆老板古斯塔夫·拉武的女儿,梵高就住在拉武旅馆并最终死在那里。梵高死的时候艾德琳只有13岁,她直到1953年才开口说话,而她所说的,都是大半个世纪前她父亲告诉她的故事,她的故事经常发生戏剧性的变化,几乎每一次描述都有所不同。

大约在差不多的时间,另一个目击证人也站了出来,这个人是医生保罗·加歇的儿子,梵高曾给加歇医生画过一幅著名的肖像画。梵高去世的时候小保罗17岁,他余生的大部分时间都在向世人描述他们父子俩对于梵高的重要意义,他指出梵高中枪的地点是在麦田里。对于这个人,梵高弟弟提奥的儿子文森特说:“他非常不可靠!”

正是通过这些迟来的报道,贝尔纳的梵高自杀说得到广为流传,并被当成板上钉钉的信史写入梵高的传记。

那么,为什么在支持证据这么少的情况下,梵高自杀的传奇却能够得到广泛的传播并延续至今?因为梵高死得“正是时候”。艺术界已经开始注意到了他的才华,在他死前几个月,巴黎一家著名杂志已经开始刊登颂扬他的文章。此时说梵高因绝望而自杀也许并不合适,但宣扬他殉道的故事,却使得他迅速声名鹊起。《渴望生活·梵高传》一书的出现填补了这方面的空白,而后来的电影也获得了极高的评价。

C

梵高不是自杀,谁杀了他?

1890年,雷内·萨克里坦还是一个16岁的少年,他的父亲是巴黎的一个药剂师,他们全家来到奥威尔村避暑。雷内经常率领一群小混混用恶作剧欺负人,他买了一把老式小口径手枪,看起来气势汹汹。

很快,他找到了一个容易对付的目标—来自荷兰的陌生人梵高。雷内请梵高喝咖啡,迎合这个孤独画家的谈话艺术,并付了一轮又一轮的饮料钱。之后,他就拿梵高说的一些话作为笑料,来逗乐他的朋友。

雷内故意和他的朋友们说些巴黎舞女的事让梵高听到,他们还在他沉思的时候把热的胡椒粉撒到他的画笔上,在他的茶里加盐,甚至把蛇放进他的颜料盒。

雷内后来在法国成为了一位受人尊敬的银行家和商人。当他看到电影将梵高刻画为一个英雄时,决定打破沉默。他不承认自己与梵高中枪事件有任何关系,只承认那把枪是自己的。他说自己什么也没干,当梵高中枪的时候,他已经离开奥威尔了。

雷内的证词极大地动摇了“梵高自杀论”的基础,奈菲和史密斯的研究也有了更大的进展,他们在档案中发现:20世纪30年代,著名学者约翰曾前往奥威尔采访过一些当地人。后来他向很多人说起他听到的谣言,几个“小男孩”意外击中了梵高,男孩没敢出来承认,是因为他们害怕被指控谋杀,最后梵高选择保护他们,自己将这次枪击事件揽下来,给世人留下了一个“自杀式殉道”的结局。

有一份长期被忽视的资料来自奥威尔当地一个望族的女儿。据她所言,那致命的枪声响起的时候,梵高是在通往雷内家别墅的路上而不是在麦田里。

D

“自杀论”支持者的反击

2011年,奈菲和史密斯出版传记《梵高:人生》,首次提出了“梵高不是自杀”,而是死于小镇少年的误杀,结果引起轩然大波。

许多媒体都对这件事进行了报道。但是,奈菲和史密斯却认为,“那些追求疯狂角度和限时报道的新闻编辑们对他们作品的内容没有进行详述,大多是断章取义”。

许多专家也不满意,他们多年的研究著作都深植于“梵高自杀论”的传统叙述。这些人不仅不赞同他们的新观点,甚至可以说被激怒了。

2013年,两位历史学家路易斯·范·迪尔波和泰伊奥·米登多普在英国《伯灵顿杂志》上发表文章,捍卫“梵高自杀论”。

这两位历史学家的根据是一个奥威尔地方历史学家在《梵高:人生》出版几个月后自己印刷的一本小册子,小册子的作者宣称找到了那把失踪一个多世纪的梵高用来自杀的手枪,但奇怪的是,他竟然忽视了为梵高检查伤口的医生老保罗·加歇20世纪20年代对梵高伤口的描述。作者宁愿相信小保罗·加歇于上世纪50年代的叙述,完全不理会他根本没见过梵高伤口的事实。

E

法医专家的结论—不是自杀!

为正视听,奈菲和史密斯就梵高致命伤的问题请教了无数的医学专家和法医专家,其中包括世界领先的手枪法医专家文森特·迪·马约。

路易斯·范·迪尔波和泰伊奥·米登多普在文章中说:根据小保罗的描述,梵高的伤口形成了褐色和紫色的光圈,紫色光圈是子弹冲击造成的,这证明了枪击距离十分近;而褐色光圈更能证明开枪时枪管是贴着皮肤的,因为光圈是火药灼伤留下的疤痕。

对于两位历史学家的看法,迪·马约一点也不认同。迪·马约说,紫色光圈其实是子弹切割皮肤造成的皮下出血,没有任何意义。而所谓褐色光圈,那是任何伤口周围都会存在的痕迹。

对于两位历史学家根据褐色光圈而做出的梵高将枪贴在腹部射击自杀的结论,迪·马约认为这很难做到。他说:“根据梵高伤口的位置,想用左手开枪自杀,只能用大拇指扣扳机,这样根本没办法把枪拿稳,有人说他可以用右手托住左手,那样他必须让右臂贴住前胸伸到左侧,左手背到侧后方,然后用大拇指朝自己开枪,这个姿势也实在太扭曲了。”

实际上,梵高并不是一个左撇子,而且如果他开枪自杀,手掌和伤口必定留有火药痕迹。根据迪·马约的判断,开枪的地点离梵高的身体应该有将近两英尺远,如果他是自杀,枪口离身体顶多几英寸。

(责任编辑:胡莹)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+