摘要: 不管人们如何评价《查理周刊》的政治倾向、价值观点和作品影响,最基本的事实仍然是一群漫画艺术家;不管人们如何从多种角度分析该事件中充满的文明冲突和地缘政治,最基本的事实仍然是作为言论自由的表现方式之一的...

在路德发起的宗教改革运动中有两幅漫画,它们是《罗马的教皇之驴》和《僧侣之牛》。宗教改革运动领袖梅兰希顿对前者的解释是,“教皇之驴”的那颗驴头指的是教皇,因为它被安在人身上,就像教皇盘踞在整个教会之上;女人的身体是大主教、主教、神父、僧侣和修道士;而屁股上的那颗头则预示教皇的统治已经摇摇欲坠。这两幅漫画传单被大量复制,流传很广,加深了普通人对教皇和僧侣阶层的蔑视和愤恨。

杜米埃的石版画《1834年4月15日特朗斯诺奈街》揭露法国政府屠杀了20个无辜的男人、女人和孩子。

然而,在专制制度下的统治者从其本性而言都是容不得任何挑衅和冒犯的,因此漫画家的笔杆子注定要遭遇枪杆子的镇压。值得注意的是,枪杆子镇压笔杆子的情况也是因不同时势和情境而多有不同。例如,杜米埃的石版画《1834年4月15日特朗斯诺奈街》揭露法国政府在出兵镇压巴黎贫民区骚乱的过程中屠杀了20个无辜的男人、女人和孩子,这幅单纯明确的图像产生了极大冲击力。但由于是对一个真实事件的再现,不是诽谤性的,所以尽管政府对此感到恐惧,却无法禁止它的出版,只能大量地购买刊登这些图像的报纸,再加以销毁。

又例如从拿破仑对付那些丑化和攻击他的漫画的手段和方法中,可以看出他是多么害怕它们的威力,但又是多么的无奈。他曾多次照会英国,逼迫英国政府采取措施限制或禁止在英国报纸杂志上刊登针对他的漫画。这暴露出他对英国民主政体下的言论自由是多么无知。他甚至试图将这一要求写入1802年同英国签订的和平协议中,提出“凡是指责他的人格和政策的文人作家,都应当视同杀人犯和骗子,按照引渡条例移交法国”。在一份通告中,拿破仑还亲手写道:“这些可恶的图画,是那些缺乏良知、为流亡者效劳的所谓艺术家的拙劣作品。”(福克斯,第180页)

由于《漫画》的出版周期较长,菲利蓬在1832年12月1日又创办了每天出版的漫画日报《喧哗》,在巴黎很快便家喻户晓并引起了轰动。福克斯说,“人们可以肯定地说,从来还没有一个背信弃义的政府遭到过如此猛烈、如此无情的攻击和控诉!《漫画》和《喧哗》成了法兰西的良心,法兰西人民心目中的英雄和真理的代言人。(福克斯,第339页)当今天有人似乎以谈论《查理周刊》如何不断惹事来试图说明什么的时候,我们最好看看法国政治漫画有着何等坚定的‘惹事’传统。

专制统治者对于这样的漫画杂志当然是不能容忍的,据福克斯的说法,《漫画》和《喧哗》这两份杂志在一年之内竟吃了45次官司,几乎每一期都遭到当局的控告。尽管这些官司有三分之二最终以宣布被告无罪而收场,但杂志的主要编辑人员却有一半时间在蹲监狱,杂志收入的一半也用在了支付罚款和诉讼费用上。1835年8月,法国政府制定了针对新闻出版界的法案,规定“任何人不得侮辱国王,攻击政府的原则”,违者将被判处多年监禁和罚款。

接下来,“由于意识到了图像的危险力量,路易-菲利普政府在1835年9月颁布了严格的审查法律,这使得政治上具有颠覆性的图像很难出版。”(福克斯,第239-241页)但是,《漫画》和《喧哗》坚持照常出版,格兰德维尔则画了”新闻检查制度的复活“和”吹吧,吹吧,你们永远无法将它吹灭!“两幅漫画。直到1835年8月27日出版的《喧哗》最后一期,把臭名昭著的九月法案全文刊登出来,该法案的文字被排列成梨的形状,还有一些反动政客为这一法案辩护的言论,以及他们几年前为新闻自由而鼓吹的言论一同发表出来,作为对背信弃义的统治者的讽刺。

在当代国际政治与社会的诡秘风云中,政治漫画的反抗力量极为鲜明而独特。

在当代国际政治与社会的诡秘风云中,政治漫画的反抗力量极为鲜明而独特。由著名的地缘政治学者尚·克里斯多夫-维克托编辑的国际媒体漫画集《反抗的画笔:媒体漫画看全球时事,从柏林围墙倒塌到叙利亚内战》(徐丽松译,时报文化出版,2013年12月)收录了自1989年到2012年全球90位漫画家创作的250幅政治漫画,以重大事件和社会氛围的年代时间为编排线索,对重大事件的时代背景和事件始末有概括的说明,对每幅作品也都有所解读,以帮助读者了解其表现的内容,领略其嘲讽中的精妙之处。

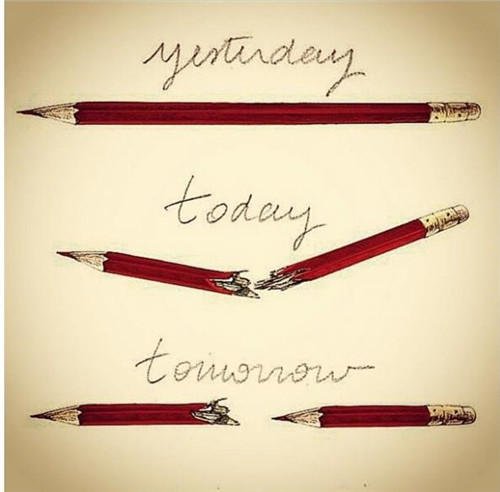

“吹吧,吹吧,你们永远无法将它吹灭!”这就是当漫画家的笔杆子遭遇枪杆子的时候,漫画家的呐喊。

(责任编辑:魏婕)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+