摘要: 从展出的信中可以看出,清末两江总督端方曾经觊觎二鼎,百般纠缠,想要“借走”,时逢辛亥革命爆发,潘家宝鼎才得以存留。还有一个美国人也想出重金收买二鼎,被潘达于拒绝。1937年八一三淞沪抗战爆发后,苏州陷落,...

原标题:名人手记中见证鲜为人知历史

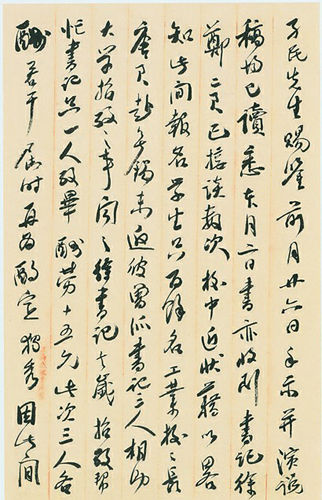

陈独秀墨迹

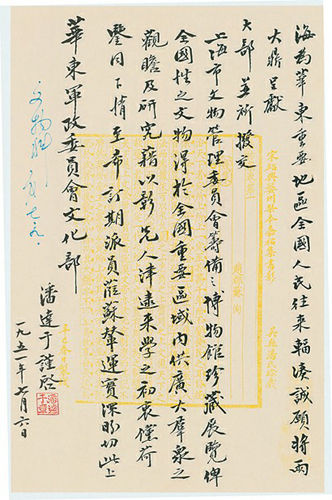

潘达于墨迹

胡适进北京大学任教是谁举荐的?青铜器大克鼎入藏上海博物馆之前经历了怎样的波折?近日,223件上海市档案馆藏中国近现代名人墨迹被汇编成书,钩沉出一段段历史。

《上海市档案馆藏中国近现代名人墨迹》执行主编邢建榕说,该书所收函札绝大多数为首次公布,其内容牵涉不少重大历史事件,有的尚鲜为人知,有的可以补充史实,还有的可以澄清讹传,是时代嬗变的重要见证。值得一提的是,这些函札的作者均为中国近现代史上影响深远的各界知名人物,有些名人如于右任、谭延闿、叶恭绰、何香凝、沈尹默、刘海粟、徐悲鸿等原本就是书画大家,其手书墨迹也是精美的书法作品,具有相当高的艺术价值。

陈独秀推荐胡适任教北大

1917年,时年27岁的胡适在北京大学任教,意气风发地参与开展了白话文运动。而他事业的起步是从陈独秀的推荐而始的,一封陈独秀写给时任北大校长蔡元培的信函泄露了“机密”。信写于1917年8月9日,当时胡适刚刚从美国哥伦比亚大学哲学系博士毕业回国不久,可谓初出茅庐。陈独秀与胡适为安徽同乡,陈独秀的年龄又正好大胡适一轮,同属兔。陈独秀非常欣赏胡适的才识,担任北大文科学长后,便动员尚未毕业的胡适回国任教,更向北大校长蔡元培大力举荐。

在此信中,陈独秀称赞胡适“英汉文并佳”、“颇有事务才”、“公共心颇富”,希望蔡元培请胡适早日赴京任教,“校中事务先生力有不及,彼所能为者,皆可令彼为之”。据记载,其实在1916年底,陈独秀在北京与蔡元培相晤,就当面推荐过胡适,甚至说胡适当文科学长比他更合适。正是由于陈独秀的推荐,胡适不久便受聘为北大教授,他与众不同的授课方式极受学生欢迎,北大也由此成为胡适事业的起点。陈独秀对胡适的知人善任,是两人交往史中的一段佳话。

为避日军掠夺大克鼎深藏地下

上海博物馆的青铜器展厅内,有一只被视作“镇馆之宝”的大克鼎,它器形完整、保存良好,与大盂鼎、毛公鼎、虢季子白盘被誉为我国传世西周青铜器中的“四大重器”。然而,在入藏上海博物馆之前,它饱经沧桑,为避日军掠夺曾深藏地下近20年。此次公开的捐赠人潘达于的一封信记录下保护国宝曲折的历程。

潘达于是苏州名门潘世恩、潘祖荫之后。l923年,l8岁的潘达于嫁入潘家,丈夫、祖父相继去世后,20岁的潘达于挑起了掌管门户、守护家藏的重任。潘家有宝众人皆知,尤其是大克鼎、大盂鼎这两尊旷世宝鼎,更是海内外很多收藏人士梦寐以求的。

从展出的信中可以看出,清末两江总督端方曾经觊觎二鼎,百般纠缠,想要“借走”,时逢辛亥革命爆发,潘家宝鼎才得以存留。还有一个美国人也想出重金收买二鼎,被潘达于拒绝。1937年八一三淞沪抗战爆发后,苏州陷落,为避免国宝落入日寇之手,潘达于不得不将祖传文物秘密埋藏妥当,使侵略者未能得逞。

1951年7月,已经从苏州移居上海的潘达于获悉“上海市文物管理委员会正积极筹备大规模之博物馆,保存民族文化遗产,发扬新爱国主义教育”,于是致函华东军政委员会文化部,慨然表示愿将盂、克二鼎捐献,并希望其“拨交上海市文物管理委员会筹备之博物馆珍藏展览,俾全国性之文物得于全国重要区域内供广大群众之观瞻及研究”。

1951年10月9日,上海市文物管理委员会举行潘氏捐献盂、克两鼎授奖典礼。1959年,中国历史博物馆(现中国国家博物馆)成立,大盂鼎被调北上支援,大克鼎则一直收藏在上海博物馆,成为镇馆之宝。潘达于继捐鼎之后,从1950年代到1960年代,又陆续捐献了大批文物字画,分别被上海博物馆和南京博物院收藏。潘达于关于捐鼎的信函,既完整地反映了盂、克二鼎收藏的曲折历程,也清晰地体现了潘达于这位平凡而又杰出的中国女性的崇高精神。

(责任编辑:胡莹)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+