摘要: 冠是一种礼仪意义大于实用意义的装饰品,只有士以上的阶层才能戴,它是身份地位的标志。先秦的礼仪中明文规定,士族阶层在公共场所或执行公务时必须戴冠,否则就是失礼。历史上有许多反映冠与礼的故事,其中有两则流...

原标题:称尔戈·比尔干

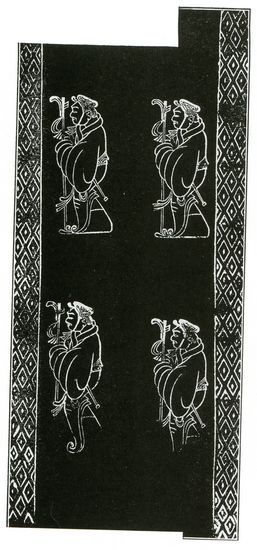

武士执戈

武士执戟

画像空心砖上的人物有多种,他们的衣冠服饰各有不同,显示了其身份和职责存在的差别。在诸多人物当中,武士因为数量众多、容易辨识而最引人关注。武士最大的特征是他们装备有武器。

武士有骑兵和步兵两种。最常见的是步兵,其形象是头戴小冠,身穿宽袖长袍,腰间束带,脚穿前头上翘的鞋子。手中持有戟、戈、弓箭等武器,大多数的武士腰间佩剑。这种装束的武士有很多,仔细观察,会发现他们之间存在有细小差别,这些细小的差别,说明它们是用不同的印模制印制的。上图就是一块位于墓门部位的画像砖(很可能就是门扉),上面有4个执戈佩剑的武士,它们是用同一个印模印出来的。下图是2名执戟佩剑的武士,他们的衣着和上图的武士基本一样,但头上的冠和佩带的剑略有差别,所以和上面的武士不是同一印模。戟、戈、干(盾牌)、剑、弓,在西汉武帝时期,是军队的主要武器装备。这些全副武装的武士是守卫墓主人的,他们的作用是镇墓、辟邪。

武士画像的高度一般是28厘米。均匀流畅的线条清晰地刻画出武士的身形、面容和衣冠、武器的细节。如武士的长袍,在领口、袖口和腰带部位,有的装饰有花纹,有的则无;武士头上的冠,样式有好几种;武士的佩剑,也有长短、优劣之分。这些现象应该是武士职务和等级存在差别的真实反映。

武士装束中最让人感兴趣的是样式多变的头冠。由于史书记载的缺失或语焉不详,我们对于西汉时期武士头冠的样式和戴法知之甚少,考古发现解决了这一难题。武士画像清楚地展现了西汉时期武士冠的样式和戴法。画像中的各种冠,均是由冠、頍(kuǐ)、缨三部分构成,冠是罩住发髻的部分,頍、缨是将冠固定在头上的结带,其中頍位于冠的前后两头,它们从两头斜着向下在冠的两侧下部相交,像网一样将冠固着在头顶,頍的下部与缨相连,两条冠缨经过两耳在下巴底下相交打结系紧,这样,头冠就被牢牢地固定在发髻上。冠缨打结后垂下的部分,叫緌(ruí),长长的垂緌在每个戴冠的武士颌下清晰可见。

史书上说,冠是一种既不能挡风遮雨又不能御寒保暖的物件,看看画像上的冠,的确是这样。在先秦时期,冠是一种礼仪意义大于实用意义的装饰品,只有士以上的阶层才能戴,它是身份地位的标志。先秦的礼仪中明文规定,士族阶层在公共场所或执行公务时必须戴冠,否则就是失礼。历史上有许多反映冠与礼的故事,其中有两则流传最广。一则是孔子的学生子路的故事。子路担任卫国大夫孔悝的邑宰,孔悝发动政变,子路在阻止政变的战斗中,冠缨被对手斩断,他说:“君子死而冠不免。”于是他停止打斗,在结缨整冠的时候,被对手乘机杀死。另一则故事与汉武帝有关。汉武帝在礼仪方面比较任性,不拘小节,他接见大臣有时就不戴冠,但他唯独不敢在汲黯面前不戴冠,因为汲黯爱较真,敢于对一切有违礼制的事物犯颜直谏。有一次,汉武帝在帐中处理政务,为图舒适没有戴冠,碰巧汲黯前来奏事,害怕汲黯的唠叨,汉武帝赶紧躲到了帷帐后边。

(作者分别系洛阳古代艺术博物馆副馆长与加拿大皇家安大略博物馆副馆长)

(责任编辑:胡莹)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+